ما الذي تريده السعودية؟

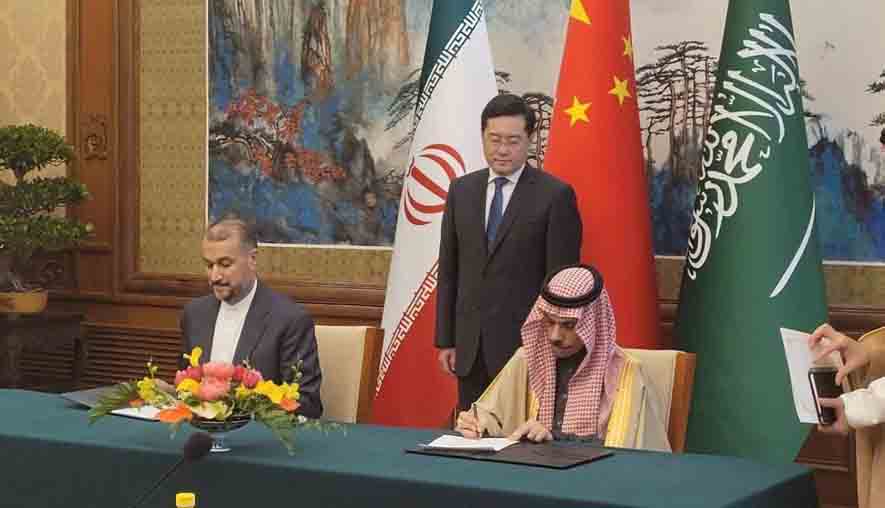

أثارت التحركات السعودية منذ أشهر، تساؤلات كثيرة، أبرزها: ما الذي تريده من ترقية علاقاتها مع الصين وروسيا بهذه الوتيرة الدراماتيكية؟ وما الذي تأمله من تطبيع علاقاتها بالأنظمة المرتبطة بمعسكر بكين- موسكو، المناوئ الولايات المتحدة الأميركية، الحليف التاريخي للسعودية؟

يقول محللون وخبراء بارزون في واشنطن، أن استراتيجية محمد بن سلمان هذه، ردّ على رفض واشنطن عقد تحالف أمنيّ مع الرياض، من نوع تحالف أساسي من خارج “الناتو” أو التزام دفاعي مثل الذي يربط إسرائيل بالولايات المتحدة، وأن استراتيجية الرياض الحاليّة من شقين: تستكشف أولاً الإمكانيات في المعسكر الصيني الروسي، بما فيها تلك الدفاعية والأمنية التي تحتاجها، وفي التالية العودة ربما إلى المعسكر الأميركي فيما لو رضخت واشنطن للضغط واتخذت قرار الشراكة العسكرية الاستراتيجية معها.

لكن، هل إن اتفاقاً أمنيّاً عسكرياً هو بهذه الدرجة من الأهمية للرياض؟ الواقع أنه مهم جداً، ليس بسبب التهديدات الإيرانية فقط كما يشاع، بل أن هناك سبباً داخلياً أكثر إلحاحاً لا يمكن إغفاله. فعمليات التحديث الجذريّة التي يجريها ولي العهد محمد بن سلمان، تكتنف أخطار عدم استقرار داخلي هائلة، وتقتضي تحالفاً مع قوة عظمى للسيطرة على ارتداداتها المحتملة، وربما يفسر ذلك بدرجة ما، لجوءها إلى بكين التي طورت في السنوات الأخيرة أنظمة تقنية للمراقبة الداخلية فائقة السيطرة.

إلا أن الولايات المتحدة لا تستطيع منح ولي العهد السعودي، اتفاقاً وتحالفاً أمنياً من هذا النوع في الوقت الحالي، بسبب الانقسام الداخلي في النظر إلى السعودية ووضعية حقوق الإنسان فيها، والذي كشف عنه النزاع في دوائر صنع القرار في واشنطن حول التعاون مع الرياض في حرب اليمن. ومشروع قرار مثل هذا، لا يمكن أن يمرّ في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي تُعدّ موافقته إلزامية في هذه الحالة. من ناحية أخرى، تتخوف واشنطن من أن يفاقِم دعمُها للرياض سباقَ التسلح في منطقة الشرق الأوسط، ومن ظهور مزيد من الجيوش وترسانات الأسلحة المتطورة في محيط اسرائيل.

بدلاً من الاتفاق المنشود، يعرض خبراء أميركيون على الرياض، خطة بديلة، وهي إعادة بناء وهيكلة الجيش السعودي وأنظمته وتأهيلها من مختلف الجوانب ليصبح قادراً على مواجهة التهديدات المحتملة. أي أنهم يعرضون الأفكار والتدريب والتخطيط، لا الأسلحة أو الجنود الأميركيين بشكل مباشر. ولا يبدو أن هذا الخيار يرضي القيادة السعودية حتى الآن، فهي ترى أن الاخطار أقرب من أن يتم تلافيها بالإعداد الهادئ طويل الأمد. وأخبر بن سلمان، السيناتور ليندسي غراهام، خلال زيارته للرياض الأسبوع الفائت، بأن السعودية ستحوز القنبلة النووية بمجرد امتلاك طهران لها.

من الوارد جداً ألا تلقي إدارة بايدن بالاً لتلويح الرياض بالتطبيع مع إسرائيل، فثمّة أصوات داخل الإدارة الأميركية تستهجن تقديم مكافآت لولي العهد السعودي مقابل خدمة لطرف ثالث هو تل أبيب، وليس خدمة للمصالح الأميركية الوطنية. وفي واشنطن أيضاً من يدفع فعلياً باتجاه انضمام الرياض إلى معسكر العواصم الموسومة بالاستبدادية، بكين وموسكو وطهران وحلفاؤها، ويجدون ذلك فرصة سانحة لفتح سجل حقوق الإنسان في ذلك البلد وممارسة الضغط عليه. كما يرى دُعاة التهدئة في المنطقة أن هذا التطبيع يخفف من حدة الاضطرابات في الشرق الأوسط بما يتوافق مع استراتيجية الولايات المتحدة للتفرغ لمواجهة الصين حصراً، التي يزداد تورطها في قضايا الشرق الأوسط شديدة التعقيد والتشابك.

إن تحركات الرياض الدبلوماسية المفاجئة والسريعة، باتجاه المحور المُعادي لواشنطن، لن يكون في الإمكان أن تمضي بالسرعة ذاتها في المجالات الأخرى، وهي لا بد أن تتباطأ في غضون أشهر. فالعلاقات الأميركية السعودية على الصعيد العسكري مثلاً، ترتبط بعقود بمئات المليارات، وتمتد لسنوات طويلة مقبلة، والأمر عينه ينطبق على المستويات الأخرى. واستبدال هذه العلاقات بأخرى صينية، أو ذات طابع صيني رئيسي، سيستغرق عقداً من الزمان على الأقل. وفي ظل تغير محتمل في الإدارة الأميركية، من ديموقراطية الى جمهورية، قد يتزحزح الموقف الأميركي قليلاً في السنوات المقبلة، وتتراجع رغبة الأمير محمد بن سلمان بالمناكفة أيضاً عندما يكتشف أن استعداء واشنطن يضرّ بجهود التحديث والتنمية. وستُختبر هذه العملية وتسقط بشكل نهائي إذا صحت التوقعات ولم تلتزم إيران فعلياً بمقتضيات التطبيع، ولم تكفّ عن سياساتها التوسعية العدوانية، التي لن تستطيع بكين القيام بردٍّ إزاءها أو كبح جماحها.